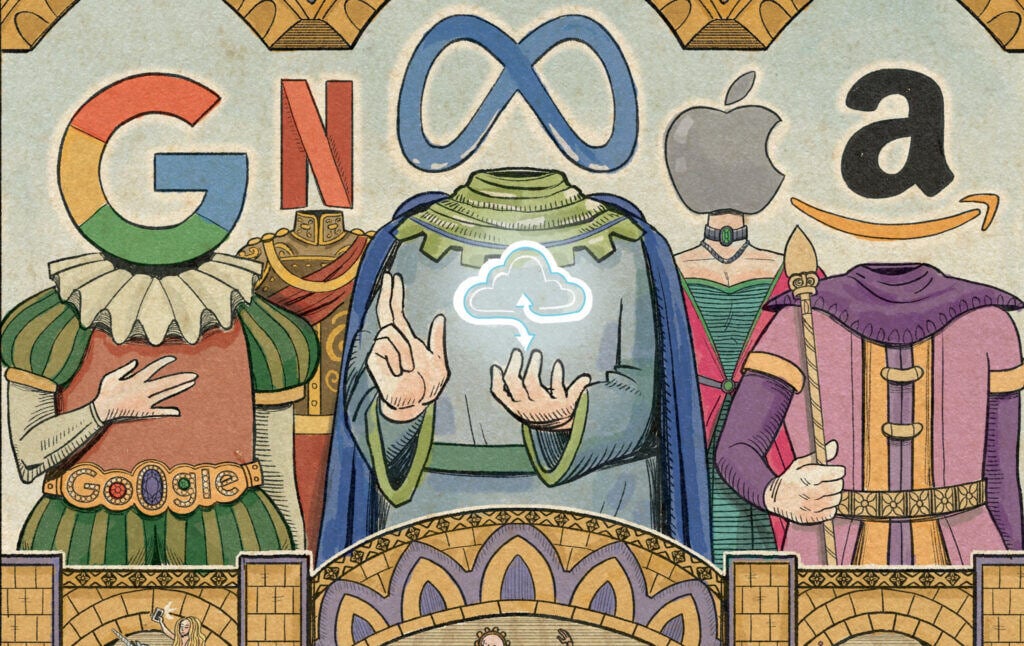

Ilustrasi: Current Affairs

SEGERA setelah Donald Trump dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) pada 20 Januari 2025, serangkaian kontroversi segera menyeruak dari Gedung Putih. Selain retorika yang bernuansa ekstrem kanan atau kanan jauh, ada juga fenomena yang perlu kita soroti serta bicarakan, yaitu masuknya beberapa tokoh bisnis raksasa yang bergerak di sektor digital capitalism atau venture capitalists seperti Elon Musk dan Peter Thiel ke dalam lingkaran inti pemerintahan. Mereka ini, dalam perkembangan sistem ekonomi-politik kapitalisme saat ini, disebut-sebut sebagai kelompok teknofeodalisme atau neofeodalisme.

Fenomena masuknya para Tech Giants ke dalam struktur kekuasaan politik ini menarik untuk didiskusikan lebih jauh, terkait dengan apa itu neofeodalisme dan bagaimana dampaknya pada kita. Untuk itu, Coen Husain Pontoh, editor IndoPROGRESS, berbincang-bincang dengan Hizkia Yosias Polimpung, peneliti di Monash University, Malaysia, dan juga sebagai editor IndoPROGRESS.

Coen Husain Pontoh (CHP): Bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan teknofeodalisme atau neofeodalisme ini?

Hizkia Yosias Polimpung (HYP): Dalam diskusi mengenai teknofeodalisme, beberapa pemikir seperti Yanis Varoufakis, Jodi Dean, Cedric Durand, dan lainnya kerap disebut. Meskipun pandangan mereka beragam, ada benang merah yang menghubungkan pemikiran mereka, yaitu perhatian terhadap meningkatnya praktik rent-seeking (perburuan rente) di era digital, di mana ekonomi tidak lagi semata-mata berlandaskan pada keuntungan dalam pengertian marxis. Dalam konsep marxis, profit diperoleh dari surplus nilai tenaga kerja yang dibayar lebih rendah daripada nilai produksinya—relasi yang asimetris antara pekerja dan kapitalis. Asimetris dalam artian kita tidak dibayar menurut kontribusi kita, tapi menurut satuan jam kerja dan seterusnya.

Namun, dalam konteks ekonomi platform atau ekonomi cloud, sumber keuntungan utama tidak lagi berasal dari eksploitasi langsung atas upah pekerja, melainkan dari praktik penarikan sewa (rent). Pola sewa ini berbeda dari yang dijelaskan Marx di masanya, di mana sewa dibayar secara langsung dan nyata. Kini, bentuk sewanya tersembunyi melalui mekanisme iklan digital. Pengguna platform sesungguhnya “membayar” dengan data pribadi yang mereka hasilkan saat menggunakan layanan, dan data tersebut diolah menjadi informasi yang bernilai ekonomi. Sering kali muncul anggapan keliru bahwa perusahaan teknologi besar secara langsung menjual data pribadi pengguna. Padahal, dalam praktiknya, yang diperjualbelikan adalah analisis dan pola-pola perilaku (insights) yang diperoleh dari kumpulan data dalam skala besar. Misalnya, data pengguna aplikasi seperti Gojek, dapat menunjukkan pola keramaian di lokasi tertentu pada waktu tertentu—informasi ini kemudian dijual kepada pengiklan atau pelaku bisnis untuk menentukan strategi pemasaran mereka.

Dengan demikian, pengguna platform secara tidak langsung membayar “sewa” melalui kontribusi data, sebagai ganti atas akses gratis ke layanan digital. Fenomena ini mencerminkan munculnya sebuah pola ekonomi baru yang berpusat pada ekstraksi sewa digital, menggantikan dominasi sebelumnya yang berada di tangan kapital finansial. Kini, perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Apple, Amazon, Alphabet (Google), Microsoft, dan Nvidia, yang dikenal sebagai Big Six Tech Companies atau Big Tech, menjadi aktor utama dalam ekonomi global, bahkan melampaui keuntungan yang diperoleh bank-bank besar di AS. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran struktural dalam modus produksi yang menentukan arah ekonomi Amerika saat ini. Dan menariknya, ini terjadi bahkan sebelum kita membahas dimensi politik global seperti peran AS sebagai kekuatan imperial informal. Pergeseran ini membantu menjelaskan mengapa perusahaan-perusahaan teknologi raksasa kini memiliki pengaruh begitu besar dalam struktur ekonomi dan kekuasaan Amerika.

CHP: Apakah kamu setuju dengan konsep tekno-feodalisme, yang pada intinya, adalah tentang ekonomi berbasis sewa (rent)?

HYP: Jika konsep ini kita gunakan sekadar untuk merujuk pada fenomena yang ada, maka ia mungkin berguna sebagai alat analisis. Namun, menurut saya, apabila konsep ini dijadikan landasan praksis, maka manfaatnya sangat terbatas. Jika merujuk pada pemikiran Marx, khususnya di Capital jilid III, Marx membagi kelas berdasarkan sumber pendapatan menjadi tiga: (1) kelas borjuis yang memperoleh pendapatan dari laba (profit); (2) kelas buruh yang memperoleh penghasilan dari upah; dan (3) kelas feodal yang hidup dari sewa (rent).

Dari ketiga kelas ini, hanya kelas buruh yang memiliki potensi sebagai subjek revolusioner utama, meskipun ketiganya bisa memiliki sisi revolusioner. Ketika berbicara mengenai pengorganisasian buruh dalam struktur sosial ini, kekuatan buruh hanya terletak pada proses produksi. Maka, jika kita memandang fenomena hari ini melalui lensa feodalisme, perspektif tersebut menjadi kurang relevan karena buruh tidak memiliki posisi tawar dalam relasi sewa. Pada akhirnya, dalam kerangka seperti itu, harapan satu-satunya hanya tertuju pada negara. Karena itu, menurut saya, perlu ada upaya teoretis untuk tetap memandang dinamika ini dalam kerangka produksi dan bukan semata-mata dalam kerangka feodalisme atau rent-seeking. Fokus kita seharusnya diarahkan pada bagaimana proses penciptaan nilai dan laba (profit making) tetap berlangsung di balik fenomena sewa tersebut. Dibutuhkan imajinasi teoretis yang lebih tajam untuk mengungkap aspek-aspek produktif yang mendeterminasi praktik rent-seeking ini.

Itu sebabnya, jika konsep teknofeodalisme diterima begitu saja tanpa kritik, maka secara teoretis kita kehilangan ruang untuk membicarakan perjuangan kelas. Sebab, dalam logika rent-seeking, kelas pekerja tidak lagi memiliki posisi sentral, bahkan tidak punya suara. Padahal, dalam kerangka marxian, kekuatan revolusioner terletak pada kelas buruh—dan konsep teknofeodalisme, jika diambil mentah-mentah, justru mengaburkan posisi strategis tersebut.

CHP: Tadi kamu menyebutkan bahwa secara data, kelompok yang disebut sebagai tekno-feodalisme saat ini memang sangat berpengaruh. Apakah ini yang menjadi alasan mengapa mereka berhasil masuk ke dalam struktur kekuasaan pemerintahan baru AS di era Donald Trump?

HYP: Dalam konteks tersebut, kemunculan dan dominasi big tech seyogianya tidak semata-mata dipahami melalui kacamata korupsi atau ketidakmampuan pemerintah. Pendekatan materialisme historis diperlukan untuk menunjukkan bahwa kebangkitan big tech berkaitan erat dengan perubahan struktural dalam pola produksi dan reproduksi kehidupan material. Ada pergeseran fundamental dalam sistem produksi di AS, dari fase finansialisasi menuju fase baru yang belum sepenuhnya terdefinisikan—untuk sementara dapat kita sebut sebagai teknologisasi. Pergeseran inilah yang, menurut saya perlu dianalisis secara sistemik, karena belum banyak yang mengaitkan dinamika ini dengan variabel-variabel makro-struktural yang kompleks. Kebetulan, selama dua hingga tiga tahun terakhir, kajian saya memang berfokus pada aspek makroekonomi dari perubahan ini. Namun sebelum masuk lebih jauh ke pembahasan tersebut, saya sempat menangkap satu potret menarik: video Elon Musk yang sedang menggendong anaknya di Oval Office—sebuah simbol yang merefleksikan bagaimana kekuatan big tech kini telah berkelindan dengan struktur politik.

Menurut saya, salah satu hal yang menarik dari fenomena bangkitnya big tech adalah karena, pada titik tertentu, narasi yang disuarakan oleh figur seperti Elon Musk dan Donald Trump memiliki kebenaran. Mereka menyoroti bagaimana perekonomian tidak lagi berpihak pada rakyat, bagaimana praktik korupsi hanya menguntungkan segelintir pihak, dan bagaimana manfaat ekonomi justru dinikmati oleh negara lain. Jika kita melihat dari data neraca transaksi berjalan, defisit AS sempat mencapai ratusan miliar dolar, bahkan menembus angka 300 miliar dolar pada 2008. Secara sederhana, angka ini menunjukkan besarnya ketergantungan pada impor. Pertanyaannya, jika sebagian besar kebutuhan dipenuhi melalui impor, lalu apa yang sebenarnya masih diproduksi di dalam negeri? Dari sini kita dapat melihat bagaimana tren deindustrialisasi berlangsung secara masif, yang pada gilirannya mendorong banyak pekerja ke kondisi ‘lumpen’—tercerabut dari pekerjaan tetap dan kehilangan kapasitas untuk berorganisasi secara ekonomi maupun sosial. Ketika sektor manufaktur mengalami kemunduran dan sektor finansial tidak mampu menyerap tenaga kerja dalam skala besar, satu-satunya sektor yang mampu menjadi penyangga adalah big tech. Pergeseran struktural inilah yang memungkinkan mereka mengisi kekosongan tersebut dan memperluas dominasinya.

CHP: Sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan makroekonomi, saya ingin kamu memperjelas terlebih dahulu apa yang kamu maksud ketika menyebut bahwa kritik-kritik yang disampaikan oleh Donald Trump atau Elon Musk—tentang inefisiensi, korupsi, dan lain sebagainya—memang benar adanya. Apakah yang ingin kamu tunjukkan sebenarnya adalah bahwa semua itu merupakan bagian dari dinamika perubahan dalam perkembangan kapitalisme? Bahwa kita sedang menyaksikan transisi dari kapitalisme berbasis industri, bergeser ke kapitalisme finansial, dan kini menuju kapitalisme digital? Ataukah sebenarnya penjelasannya lebih tepat jika kita letakkan dalam konteks deindustrialisasi sebagai respons terhadap krisis kapitalisme industrial, atau sebagai konsekuensi dari kegagalan keynesianisme dan runtuhnya sistem Bretton Woods pada akhir dekade 1960-an?

HYP: Sebagian besar kritik yang disampaikan oleh Elon Musk dan Donald Trump, bahkan sejak masa kampanye mereka, pada dasarnya memiliki landasan karena memang mencerminkan adanya pergeseran dalam struktur kapitalisme atau basis material kapitalisme di AS. Pergeseran ini tidak bisa dilepaskan dari posisi AS sebagai pusat imperialisme global, meskipun sifatnya lebih informal. Namun, untuk memahami fenomena ini secara utuh, kita perlu menggunakan perspektif makroekonomi dan tidak sekadar membatasi pembacaan pada sektor industri atau dinamika produksi semata.

Jika kita tarik kaitannya dengan sistem Bretton Woods, hal pertama yang harus digarisbawahi adalah bahwa posisi Amerika tidak dapat dijelaskan dengan kerangka yang sama seperti negara-negara lain. Ini karena dolar AS berfungsi sebagai mata uang internasional, memberi Amerika kekuasaan yang unik—mereka dapat mencetak dolar tanpa batasan hukum internasional yang mengaturnya sebagai kekuatan imperial. Terkait dengan runtuhnya Bretton Woods, memang ada benang merah yang perlu dicermati. Kegagalan sistem ini berakar pada saat dolar AS dijadikan mata uang internasional. Patut dicatat, pada awalnya Amerika sebenarnya menolak posisi ini, karena saat itu mereka belum siap menanggung beban kebijakan ekonomi global seperti pengendalian suku bunga, nilai tukar, maupun stabilitas makroekonomi internasional. Menariknya, ada pula catatan historis yang menyebutkan adanya motif politik di balik kebijakan tersebut. Berdasarkan catatan harian Menteri Keuangan saat itu, Henry Morgenthau, muncul dugaan bahwa Partai Demokrat mendorong dominasi dolar agar dapat menciptakan ketergantungan global terhadap mata uang tersebut, yang pada akhirnya memberi keuntungan politik dan ekonomi bagi Amerika, khususnya bagi partai yang berkuasa saat itu.

Inti dari poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa, terlepas dari praktik politik transaksional yang melibatkan para oligarki, kita dapat melihat bahwa berbagai pergeseran struktural ini pada akhirnya menegaskan menguatnya dominasi kekuatan finansial. Penguatan sektor finansial, yang dibarengi dengan kebijakan memanfaatkan status dolar sebagai mata uang internasional, turut mendorong proses deindustrialisasi. Hal ini terjadi karena arus dolar yang terus mengalir keluar negeri tidak hanya membiayai konsumsi impor Amerika, tetapi juga menopang pembangunan sektor manufaktur di negara lain.

Sementara itu, kelas pekerja di Amerika justru terpinggirkan dan semakin kehilangan posisi dalam struktur ekonomi. Jeritan dan ketidakpuasan kelas pekerja inilah yang kemudian ditangkap dan dimanfaatkan secara politik oleh figur seperti Donald Trump. Sistem ekonomi yang semakin bergantung pada sektor finansial pada akhirnya lebih menguntungkan segelintir elite oligarki finansial. Kita bisa melihat contohnya pada bank-bank besar di Amerika yang mempekerjakan sangat sedikit tenaga kerja dibandingkan dengan perusahaan seperti Amazon atau Nvidia, yang mampu menyerap jutaan pekerja. Pola penyerapan tenaga kerja inilah yang kemudian menjadi bahan bakar politisasi dalam wacana populis. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membaca perubahan ini melalui lensa materialisme historis, dengan menyoroti bagaimana pergeseran basis produksi di Amerika berpengaruh terhadap posisinya sebagai kekuatan imperial global.

CHP: Dengan demikian, menjadi cukup masuk akal jika salah satu langkah awal yang diambil Donald Trump saat berkuasa adalah menerapkan kebijakan efisiensi, yang diwujudkan melalui pembubaran sejumlah institusi yang secara politik mungkin dianggap strategis bagi Amerika, tetapi dinilai tidak memiliki signifikansi ekonomi. Sebagai contoh, lembaga seperti USAID di luar negeri atau Departemen Pendidikan di dalam negeri menjadi sasaran kebijakan tersebut. Langkah kedua yang ditempuh Trump adalah menaikkan tarif impor, yang kemudian berdampak pada beberapa negara mitra dagang utama seperti Kanada, Meksiko, dan Tiongkok. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam waktu dekat, pemerintahan baru di Amerika Serikat juga akan mendorong implementasi kebijakan terkait keuangan digital, termasuk potensi peluncuran crypto finance. Berdasarkan perkembangan tersebut, menurut pandanganmu, apakah kebijakan-kebijakan ini dapat dibaca sebagai bentuk konkret dari transformasi menuju digital finance atau apa yang disebut sebagai cloud finance?

Yosie: Terkait konsep cloud finance, pandangan saya sebenarnya agak berbeda dari analisis yang diajukan oleh Yanis Varoufakis. Saya belum berani menarik kesimpulan yang lebih substansial mengenai isu ini, sebab fokus utama kajian saya bukanlah pada dinamika di Amerika Serikat. Namun, suka tidak suka, jika kita ingin membaca tren global saat ini, kita tetap perlu melihat Amerika Serikat sebagai episentrum perubahan. Dalam membaca argumen Varoufakis, menurut saya ada beberapa poin penting yang sering luput dari perhatian. Nilai utama dari bukunya bukan terletak pada gagasan mengenai tekno-feodalisme, melainkan pada analisisnya atas modus produksi kontemporer. Ia berhasil menunjukkan kemunculan apa yang ia sebut sebagai cloud capital, yakni bentuk baru dari akumulasi kapital berbasis infrastruktur digital.

Lebih jauh, Varoufakis menyoroti bagaimana cloud capital ini berkelindan dengan finance capital dalam konteks otoritarianisme Tiongkok. Menurutnya, kombinasi antara cloud capital dan finance capital di bawah kendali negara otoriter seperti Tiongkok berpotensi menjadi kekuatan baru yang mampu mengguncang tatanan global, bahkan membuka kemungkinan lahirnya sebuah modus produksi baru. Pertanyaannya tentu saja, apakah modus produksi ini tetap berada dalam kerangka kapitalisme atau justru mengarah ke sosialisme—meskipun itu adalah diskusi lain. Dalam konteks materialisme historis, pergeseran ini mencerminkan transformasi dalam basis produksi dan reproduksi kehidupan material sebagaimana dikemukakan oleh Marx. Varoufakis berargumen bahwa salah satu alasan mengapa Amerika Serikat tertinggal dalam perkembangan ini adalah ketidakmampuannya mengintegrasikan kedua bentuk kapital tersebut. Hal ini dapat diamati dari karakter sektor finansial di Amerika, yang beroperasi berdasarkan logika prediksi, kepastian, dan kontrol atas masa depan. Sebaliknya, pendekatan politik Donald Trump sangat tidak terduga, penuh ketidakpastian, dan tidak sejalan dengan kepentingan bisnis sektor finansial. Ini pula yang menjelaskan mengapa, pada awalnya, bank-bank besar di Amerika tidak berada di belakang Trump, meskipun setelah ia memenangkan pemilu, mereka tetap merapat demi kepentingan pragmatis.

Lebih jauh, kita bisa melihat adanya perbedaan mendasar antara logika bisnis sektor finansial dengan big tech. Keduanya beroperasi dengan kalkulasi dan orientasi yang berbeda. Namun, perkembangan terakhir menunjukkan dinamika baru: bank-bank besar seperti BlackRock dan JP Morgan Chase mulai memasuki ranah tokenisasi aset dunia nyata (Real World Assets/RWA), berupaya menjembatani dunia keuangan tradisional (off-chain) dengan ekosistem keuangan terdesentralisasi (on-chain). Sebaliknya, big tech, terutama yang berafiliasi dengan Trump dan lingkarannya, cenderung membangun jaringan fintech tersendiri yang berorientasi politik.

Fenomena ini tidak terlepas dari krisis struktural yang melatarbelakangi bangkitnya big tech di Amerika Serikat, di mana teknologi blockchain dan crypto menjadi medium baru bagi akumulasi kapital. Krisis tersebut juga terkait dengan kebijakan dolar sebagai senjata ekonomi global yang, dalam jangka panjang, mendorong tren de-dolarisasi. Fragmentasi kapitalisme global yang disebabkan oleh kebijakan proteksionis Amerika Serikat turut memperparah kondisi ini. Ironisnya, alih-alih memperkuat kapitalisme global, kebijakan-kebijakan tersebut justru memicu proses deglobalisasi.

Dalam konteks ini, bank-bank besar seperti BlackRock dan JP Morgan Chase terlihat mencoba ‘me-reglobalisasi’ sistem ekonomi dengan menghubungkan infrastruktur keuangan lama dan baru, sementara big tech justru semakin terintegrasi dengan politik domestik. Pertentangan antara dua kutub kapital besar di Amerika Serikat ini akan membawa implikasi serius di masa mendatang. Di satu sisi, kubu big tech semakin erat dengan politik populis, sementara bank-bank besar berusaha mempertahankan kapitalisme global melalui jalur finansialisasi digital yang berbeda. Keduanya menempuh jalur masing-masing, dan penolakan mereka untuk bersatu mencerminkan ketegangan mendalam dalam struktur kapitalisme Amerika hari ini.

CHP: Salah satu kritik utama terhadap fenomena finansialisasi adalah semakin jauhnya keterkaitan antara sektor finansial dengan sektor riil. Keterputusan ini menciptakan kerentanan struktural yang dapat memicu krisis, seperti yang terjadi pada krisis ekonomi global tahun 2008. Saat ini, situasinya bahkan semakin kompleks dengan kemunculan apa yang disebut sebagai cloud capital atau ekonomi digital. Dalam pandanganmu, bagaimana kamu melihat perkembangan ini ke depan? Apakah ada kemungkinan bahwa sektor finansial dan cloud capital dapat berjalan berdampingan secara stabil, atau justru potensi keterputusan keduanya akan melahirkan krisis ekonomi baru yang skalanya mungkin lebih besar dibandingkan krisis 2008?

HYP: Terkait dengan persoalan sektor ekonomi riil, selama saya mendalami literatur tentang finansialisasi, saya masih belum menemukan penjelasan yang memadai mengenai peran sektor riil dalam dinamika ini. Jika kita merujuk pada karya Costas Lapavitsas berjudul Profiting without Production, ia menyoroti kecenderungan dalam analisis finansialisasi yang lebih banyak menempatkan capital financial sebagai pusat perhatian, sementara capital industrial atau sektor produksi riil cenderung terabaikan. Dalam kerangka ini, akumulasi profit berbasis kapital fiktif sering kali dipandang seolah-olah berdiri sendiri, terlepas dari proses produksi riil. Namun, pandangan ini justru memunculkan pertanyaan kritis: apakah benar kapital finansial dapat sepenuhnya terlepas dari basis produksi material? Jika memang demikian, bagaimana kita dapat menjelaskan terjadinya krisis seperti bubble ekonomi? Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperjelas dan menegaskan kembali fungsi serta posisi sektor riil dalam keseluruhan dinamika kapitalisme finansial.

Namun, dalam konteks ini, saya harus mengakui bahwa saya belum menemukan argumen yang benar-benar meyakinkan. Karena itu, sejauh ini saya berpendapat bahwa konsep ekonomi riil kerap kali hanya dijadikan sebagai alibi dalam kerangka finansialisasi. Meski demikian, perlu diperjelas pada titik mana sektor riil ini benar-benar berfungsi sebagai alibi, misalnya melalui penghitungan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan indikator lainnya. Jika kita merujuk pada penelitian Greta Krippner tahun 2004, ia menunjukkan bahwa sektor finansial – yang sering disebut sebagai FIRE (Finance, Insurance, Real Estate) – telah berkembang pesat di Amerika Serikat hingga mencapai porsi signifikan dalam PDB, bahkan belasan persen. Aspek inilah yang harus menjadi perhatian dalam pembacaan ekonomi saat ini.

Namun, jika kita memperluas definisi ekonomi riil, tidak hanya terbatas pada aktivitas produksi tetapi juga mencakup konsumsi, maka kita bisa melihat adanya dinamika baru. Sebagai contoh, dalam ekonomi digital, individu tetap dapat memperoleh pendapatan tanpa terlibat langsung dalam proses produksi konvensional, sehingga perputaran ekonomi riil tetap terjadi. Selain itu, kita juga perlu mengakui keberadaan sektor riil dalam pengertian tradisional, di mana perusahaan-perusahaan big tech seperti Amazon masih mempekerjakan jutaan pekerja, meskipun sektor ini tidak terlepas dari berbagai persoalan struktural.

Dengan demikian, secara keseluruhan, kita dapat melihat bahwa kedua sektor—yakni sektor ekonomi riil dalam bentuk tradisional maupun sektor digital—masih berjalan dan saling melengkapi. Kedua dimensi ini berhasil diintegrasikan dan dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan big tech, sementara sektor perbankan besar (big banks) gagal untuk mengkapitalisasi peluang tersebut. Inilah yang menjelaskan mengapa big tech tetap memiliki posisi yang kokoh dan relevan dalam lanskap ekonomi saat ini. Lebih jauh, kondisi ini juga menjadi salah satu sumber energi politik bagi gerakan MAGA, karena mereka mampu menunjukkan secara konkret peningkatan jumlah tenaga kerja dan akumulasi kapital sejak era kepemimpinan Donald Trump. Sebaliknya, bank-bank besar tidak memiliki kapasitas untuk mengklaim hal serupa, sebab mereka tidak mampu mempertahankan narasi ekonomi riil yang bisa menopang logika finansialisasi dalam jangka panjang. Namun, ketika big tech mulai mengintegrasikan finansialisasi melalui teknologi blockchain, cloud finance, dan instrumen keuangan digital lainnya, kita mulai dapat membayangkan bagaimana proses ini membuka jalan bagi formasi ekonomi baru yang menggabungkan sektor riil dan finansial secara lebih efektif

CHP: Jika kita membahas soal eksploitasi, bisakah kamu jelaskan bagaimana mekanisme eksploitasi berlangsung dalam konteks ekonomi digital atau dalam apa yang disebut sebagai era tekno-feodalisme ini? Selain itu, bagaimana karakter eksploitasi tersebut berbeda dibandingkan dengan bentuk eksploitasi yang terjadi di sektor riil pada masa kapitalisme industrial maupun dalam fase kapitalisme finansial?

HYP: Ketika kita berbicara mengenai konsep eksploitasi, maka kerangka analisisnya harus kembali pada logika produksi dalam konteks ekonomi global, khususnya di Amerika Serikat. Penting untuk dipahami bahwa produksi dan sirkulasi kapital bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan saling berkaitan secara dialektis. Dalam pengertian ini, sirkulasi kapital dapat dipandang sebagai bagian integral dari proses produksi itu sendiri—sesuatu yang selama ini jarang dijelaskan secara komprehensif.

Jika kita merujuk pada literatur Marx, khususnya dalam Grundrisse, ia pernah menyinggung bahwa pada tahap tertentu dalam perkembangan kapitalisme, proses sirkulasi akan berkembang sedemikian rupa hingga menjadi momen produksi tersendiri. Lalu, apa konsekuensi konkretnya? Saat ini, kita dapat melihat bahwa proses sirkulasi—yakni realisasi profit—terjadi pada saat konsumsi berlangsung, ketika orang melakukan pembelian. Dengan kata lain, proses konsumsi itu sendiri telah menjadi bagian dari proses produksi nilai. Pandangan ini tentu menuntut kita keluar dari kerangka marxisme ortodoks yang cenderung memisahkan produksi dan konsumsi secara kaku. Dan ironisnya, kondisi di mana konsumsi menjadi bagian dari produksi ini justru paling tampak dalam praktik bisnis big tech saat ini, yang berhasil memanfaatkan pola tersebut secara nyata.

Contoh paling sederhana dapat kita lihat ketika seseorang melakukan aktivitas scrolling di Instagram. Secara kasat mata, kita tampak seperti sekadar mengonsumsi produk digital yang disediakan oleh META. Namun, pertanyaannya: apakah aktivitas konsumsi ini menghabiskan atau mengurangi komoditas tersebut? Tentu saja tidak. Jika dilihat dari perspektif META, aktivitas ini justru merupakan proses produksi data. Data yang dihasilkan oleh pengguna kemudian diolah dan dimanfaatkan untuk memperbesar basis data perusahaan, yang pada akhirnya menjadi fondasi utama model bisnis mereka – seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Dengan demikian, kita dapat memandang konsumsi ini sebagai bagian dari proses produksi, bahkan sebagai penciptaan nilai lebih yang lebih eksploitatif dibandingkan dengan kapitalisme manufaktur. Sebab, dalam kapitalisme manufaktur, buruh masih memperoleh upah dari hasil produksinya. Sementara dalam konteks kapitalisme digital hari ini, kita sebagai konsumen justru turut menambah akumulasi kapital tanpa mendapatkan kompensasi apa pun.

Dari pemahaman ini, saya berpandangan bahwa sudah saatnya kita mulai menggeser cara berpikir kita—bukan sekadar pada konsumsi etis seperti menolak produk-produk tertentu, melainkan pada bagaimana konsumsi itu sendiri merupakan bagian dari produksi dan bagaimana proses ini perlu diorganisasi secara politis. Meskipun gagasan ini terdengar abstrak, pendekatan semacam ini memungkinkan kita untuk memahami secara lebih tajam bagaimana logika produksi dan konsumsi kini telah berkelindan, khususnya dalam konteks kapitalisme berbasis cloud capital dan finance capital. Lebih jauh, hal ini juga membuka ruang untuk memetakan implikasi strukturalnya terhadap kondisi kelas pekerja saat ini.

CHP: Dari penjelasan yang kamu sampaikan sebelumnya, saya mulai memahami bagaimana keterkaitan antara big tech, ekonomi digital, dan pola konsumsi saat ini. Artinya, dalam konteks ekonomi digital, ketika kita mengonsumsi sesuatu, kita secara tidak langsung juga berkontribusi pada proses produksi bagi mereka. Dari pemahaman ini, muncul pertanyaan lebih lanjut mengenai dampak dominasi dan menguatnya posisi big tech, khususnya dalam konteks pemerintahan Donald Trump, terhadap dinamika internasional. Misalnya, bagaimana implikasinya terhadap hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok, yang saat ini sering dipandang sebagai pesaing utama dalam sektor ekonomi digital. Kamu juga sempat menyebutkan sebelumnya bahwa Tiongkok justru lebih berhasil dalam mengintegrasikan ekonomi digital dan finansial. Menurut pandanganmu, apakah situasi ini akan membawa dampak signifikan terhadap konfigurasi ekonomi politik global di masa mendatang?

HYP: Ketika struktur imperialisme yang selama ini menopang kapitalisme mengalami keruntuhan, perlu dipahami bahwa keruntuhan ini tidak serta-merta berarti bahwa Amerika Serikat menjadi negara yang miskin atau kehilangan kekuatan. Sebaliknya, yang runtuh adalah karakter kapitalisme dalam bentuk globalisasinya. Dalam kajian Hubungan Internasional, terdapat satu pertanyaan mendasar yang menjadi titik tolak lahirnya disiplin ini, sebuah pertanyaan yang sederhana namun sangat krusial, yaitu: bagaimana mencegah terjadinya perang? Meskipun dalam perkembangannya muncul berbagai pendekatan baru seperti teori kritis, posmodernisme, dan pos-strukturalisme, inti dari studi Hubungan Internasional tetap berakar pada persoalan mendasar tersebut—mencari cara untuk menghindari konflik bersenjata di level global.

Pada dekade 1960-an, berkembang perspektif liberal-fungsionalisme dan teori-teori sejenis yang, menurut saya, sangat menarik dan relevan untuk diskusi kita saat ini. Hal ini disebabkan karena argumen yang diajukan oleh para pemikir liberal pada masa itu cukup meyakinkan. Mereka berpendapat bahwa salah satu cara paling efektif untuk mencegah terjadinya perang adalah dengan menciptakan keterkaitan yang kuat antarnegara, atau dalam istilah lain, melalui proses globalisasi—khususnya melalui jalur perdagangan dan kerja sama ekonomi. Dari gagasan ini lahirlah konsep interdependensi, yakni keyakinan bahwa saling keterikatan ekonomi antarnegara akan membuat konflik bersenjata menjadi tidak rasional dan terlalu mahal untuk dilakukan. Sebagai contoh, jika suatu negara berniat menyerang negara lain—misalnya Amerika Serikat hendak menyerang Tiongkok—maka tindakan tersebut tidak hanya akan merugikan pihak yang diserang, tetapi juga akan membawa kerugian besar bagi sektor-sektor ekonomi domestik negara penyerang. Dengan demikian, dalam logika liberal, semakin terhubungnya negara-negara melalui jaringan ekonomi global akan membuat perdamaian menjadi pilihan yang lebih rasional. Singkatnya, globalisasi dianggap identik dengan perdamaian.

Kondisi saat ini justru menunjukkan arah yang berbeda, di mana pemerintahan Donald Trump mendorong proses deglobalisasi. Situasi ini membawa kita kembali pada relevansi pertanyaan fundamental yang pernah mengemuka pada dekade 1960-an, yaitu bagaimana mencegah terjadinya perang. Sebab, dalam konteks deglobalisasi, insentif bagi Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas dan keterhubungan global semakin menurun, sehingga biaya politik dan ekonomi untuk melancarkan konflik menjadi relatif lebih murah. Selain itu, jika kita mengamati konfigurasi kekuatan di sekitar Trump, mayoritas figur-figur utama di sektor big tech berada di spektrum politik kanan, yang menjadi karakteristik khas dalam politik Amerika Serikat. Narasi seperti “Make America Great Again” mencerminkan bagaimana Trump dan lingkarannya memandang Tiongkok bukan sebagai mitra strategis, melainkan sebagai ancaman langsung. Salah satu contohnya dapat dilihat dari isu terbaru terkait pelarangan Deepseek, yang mencerminkan kecenderungan untuk memandang segala sesuatu yang terkait dengan Tiongkok secara negatif dan penuh kecurigaan. Dalam konteks ini, prediksi-prediksi pesimistis yang sering muncul di kalangan studi Hubungan Internasional—bahwa dinamika semacam ini akan membawa pada ketegangan dan potensi konflik terbuka—kembali menemukan momentumnya.

Saya pribadi pun berbagi kekhawatiran yang sama. Menurut saya, kita perlu mulai mempersiapkan diri atas kemungkinan meningkatnya risiko terjadinya perang, sebab bagi Amerika Serikat, biaya untuk melancarkan perang saat ini menjadi jauh lebih rendah dibandingkan pada masa ketika globalisasi masih berlangsung. Potensi kerugian yang harus ditanggung Amerika Serikat akibat konflik bersenjata tidak lagi sebesar sebelumnya. Yang perlu diwaspadai adalah situasi ketika Amerika Serikat mencapai titik keyakinan tertentu bahwa mereka mampu bertahan secara mandiri tanpa perlu mengandalkan keterkaitan global.

Jika kita berbicara mengenai kemungkinan terjadinya perang dalam arti konvensional atau fisik, realitas saat ini menunjukkan bahwa Tiongkok masih berada jauh di belakang Amerika Serikat dalam hal kekuatan militer. Bahkan jika kekuatan Tiongkok dikombinasikan dengan negara-negara seperti Rusia, Turki, dan lainnya, kesenjangan kekuatan militer tersebut masih tetap signifikan. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi Tiongkok, dan juga Rusia, untuk menghindari tindakan-tindakan yang dapat memicu provokasi terhadap Amerika Serikat. Dalam kerangka berpikir untuk mencegah konflik, posisi strategis bagi kedua negara tersebut adalah tidak memberikan alasan atau justifikasi bagi Amerika Serikat untuk melancarkan aksi militer

CHP: Skenario yang kamu sampaikan ini tampak cukup suram dan mengarah pada situasi yang pesimistis. Jika kondisi ini terus berlanjut, atau jika agenda yang didorong oleh kalangan big tech berhasil terealisasi sepenuhnya, maka bukan tidak mungkin eskalasi konflik, bahkan potensi terjadinya perang, akan menjadi konsekuensi yang sulit dihindari. Dalam konteks tersebut, saya ingin mengetahui pandanganmu terkait posisi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Menurutmu, sikap atau strategi seperti apa yang sebaiknya diambil oleh Indonesia dalam menghadapi dinamika global yang semakin tidak menentu ini?

HYP: Dalam hal ini, saya pribadi banyak terinspirasi oleh pemikiran Ho Chi Minh. Saat masih berada di Prancis, salah satu gagasan utama yang ia tekankan adalah pentingnya membangun koneksi antara kelas pekerja di pusat-pusat kekuasaan imperial (imperial metropol) dengan kelas pekerja di wilayah pinggiran (periphery). Bagi Ho Chi Minh, inilah esensi dari semangat internasionalisme. Tentu saja, gagasan ini mudah untuk dibicarakan, tetapi jika kita melihat kondisi saat ini, pertanyaannya adalah: kelas pekerja mana yang benar-benar memiliki orientasi internasionalis? Bahkan di Indonesia, misalnya, sejauh mana Partai Buruh atau konfederasi serikat pekerja telah berpikir dalam kerangka perjuangan kelas internasional? Pada kenyataannya, fokus utama mereka masih berkutat pada isu-isu mendasar seperti kenaikan upah atau pengurangan jam kerja.

Namun, apa yang hendak ditunjukkan oleh Ho Chi Minh adalah bahwa proses imperialisme—dalam konteksnya, imperialisme Prancis—tidak akan berhenti kecuali kekuatan imperial tersebut berhasil dilemahkan dari dalam, dan satu-satunya kekuatan yang dapat melakukannya adalah kelas pekerja di negara pusat imperialisme itu sendiri. Secara intuitif, hal ini terasa kontradiktif, karena seolah-olah kelas pekerja di negara periferi justru harus mendukung perjuangan kelas pekerja di negara pusat, seperti Amerika Serikat. Padahal, kondisi kelas pekerja di negara-negara seperti Indonesia sendiri masih jauh dari sejahtera. Inilah pekerjaan besar yang perlu diemban oleh para pemikir progresif, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Mereka perlu menghidupkan kembali perspektif internasionalisme dalam perjuangan kelas, menggeser fokus dari sekadar tuntutan normatif seperti upah dan kebijakan pemerintah yang timpang. Dalam konteks saat ini, salah satu bentuk solidaritas internasional yang paling strategis adalah mendukung perjuangan kelas pekerja di Amerika Serikat dalam melawan dominasi tekno-feodalisme, big tech, big finance, dan bank-bank besar yang menjadi pilar utama kapitalisme global.

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

CHP: Kalau di level negara, menurut kamu kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Atau kamu tidak punya harapan atau tidak melihat ada sesuatu yang bisa pemerintah Indonesia lakukan di tengah skenario terburuk seperti yang kamu sampaikan tadi?

HYP: Jika kita mengamati kondisi pemerintahan Prabowo saat ini, menurut saya cukup jelas bahwa tidak ada ruang bagi agenda semacam ini untuk dijalankan. Pada titik ini, sikap yang mungkin diambil hanyalah menerima kondisi yang ada.

Namun, mari kita bayangkan sebuah skenario utopis di mana negara dipimpin oleh kekuatan progresif. Dalam konteks tersebut, salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah mendorong dan mengampanyekan perspektif internasionalisme sebagai bagian dari kebijakan luar negeri. Kampanye ini dapat diwujudkan melalui pernyataan politik yang tegas dan luas untuk menunjukkan solidaritas terhadap perjuangan kelas pekerja di Amerika Serikat. Sebab, harus diakui bahwa kekuatan yang paling mungkin mampu melemahkan dominasi imperialisme Amerika Serikat adalah kelas pekerja di negara tersebut sendiri. Saya pribadi tidak melihat kemungkinan bahwa Tiongkok, misalnya, dapat melakukannya melalui intervensi langsung. Jika pun itu terjadi, besar kemungkinan pendekatannya akan bersifat militer dan terjadi di masa mendatang. Namun, dalam kerangka sistem kedaulatan negara yang berlaku saat ini, pada akhirnya hanya kelas pekerja di Amerika Serikat yang memiliki potensi riil untuk melemahkan dominasi imperialisme tersebut. Karena itu, internasionalisme harus selalu diarahkan untuk menopang perjuangan kelas pekerja di level akar rumput, melalui berbagai bentuk dukungan seperti pemberontakan, intervensi, bantuan finansial, dan strategi-strategi lainnya.

Selain itu, ada langkah lain yang dapat diupayakan pada tataran moneter, meskipun secara intuitif hal ini tampak bertentangan. Salah satu kemungkinan strategis adalah mendorong penguatan dolar AS, namun di saat yang sama berupaya melepaskan keterikatan antara dolar dengan kepentingan politik Amerika Serikat. Gagasan ini masih bersifat hipotetis, tetapi jika kita perhatikan, apa yang sedang diupayakan oleh institusi seperti BlackRock tampaknya mengarah ke sana: memperkuat posisi dolar AS hingga melampaui sekadar instrumen kekuatan Amerika Serikat. Alasan utama di balik strategi ini adalah karena dolar AS sudah terlanjur menjadi tulang punggung globalisasi ekonomi dunia, dan saat ini hanya mata uang tersebut yang mampu menjaga keterhubungan sistem ekonomi global. Jika kita lihat dari sudut pandang para pelaku bisnis, pilihan mereka menggunakan dolar bukan semata-mata karena paksaan Amerika Serikat, melainkan karena tingkat keamanannya yang sangat tinggi. Di sisi lain, terdapat kecenderungan politik yang berlawanan, terutama yang diperlihatkan oleh Donald Trump, yang berupaya menarik kembali dominasi dolar ke dalam kerangka kepentingan nasional Amerika dan mendorong proses deglobalisasi—yang dalam arti tertentu bertentangan dengan logika kapitalisme global. Trump tidak menginginkan dolar menjadi simbol kapitalisme global, melainkan tetap menjadi milik eksklusif Amerika Serikat. Sementara itu, kapitalisme global justru menghendaki agar dolar tetap berfungsi sebagai infrastruktur utama bagi akumulasi kapital di tingkat global. Dengan demikian, perjuangan di level moneter terletak pada bagaimana menciptakan kondisi di mana dolar AS tetap memiliki fungsi internasional, bahkan melampaui kepentingan politik Amerika Serikat itu sendiri—sebuah proyek yang, secara ironis, sejalan dengan kepentingan kapitalisme global dan bertentangan dengan agenda politik Trump.

Mungkin gagasan ini masih terasa jauh dari diskursus yang umum kita temui saat ini. Namun, menurut saya, penting untuk mulai membuka ruang berpikir ke arah ini—yakni pada jalur yang lebih abstrak, yang berkaitan dengan persoalan moneter, finansial, dan struktur kebijakan ekonomi global. Dengan kata lain, perjuangan tidak boleh semata-mata terfokus pada sektor manufaktur atau ekonomi industrial semata. Sudah saatnya kita mulai mendiversifikasi bentuk perjuangan, termasuk mengupayakan intervensi dan keterlibatan di ranah kebijakan moneter serta sektor keuangan global.

CHP: Sebelumnya, kamu telah menjelaskan beberapa langkah yang dapat diambil oleh gerakan kelas sosial dan kelas pekerja dalam merespons menguatnya ekonomi digital dan implikasinya di tingkat internasional. Namun, menurutmu, adakah strategi lain yang juga bisa ditempuh oleh gerakan sosial dalam menghadapi dominasi kelompok tekno-feodal, baik dari segi politik maupun ekonomi?

HYP: Menurut saya, dalam jangka pendek situasinya cukup sulit dan saya sendiri cukup pesimis. Namun, jika kita berbicara dalam kerangka jangka panjang—dengan asumsi bahwa konflik besar atau perang tidak terjadi dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan—maka masih ada ruang untuk berharap. Tentu saja, hal ini mensyaratkan adanya kemampuan untuk mengorganisasi gerakan secara efektif. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah masuk melalui jalur konsumsi dalam sistem ekonomi yang ada saat ini. Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana memastikan bahwa konsumsi tersebut dapat terlebih dahulu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sebab, selama kebutuhan dasar—seperti rasa kenyang—belum terpenuhi, masyarakat akan tetap rentan dimobilisasi atau dimanipulasi oleh kekuatan politik kanan.

CHP: Kalau ada yang mengatakan bahwa yang bisa dilakukan, misalnya, melakukan regulasi seperti kebijakan yang adil terhadap kalangan digital ekonomi ini atau membangun teknologi alternatif seperti open source. Bagaimana ide-ide ini dalam pandanganmu?

HYP: Jika kita berbicara secara lebih spesifik, platform blockchain yang saat ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti BlackRock atau Blackstone di Amerika Serikat adalah Ethereum. Menariknya, Ethereum sendiri merupakan salah satu ekosistem yang paling dekat dengan tradisi anarkis, terutama karena sifatnya yang open source. Sayangnya, dalam perkembangan teknologi open source ini, yang paling banyak terlibat justru kalangan anarko, sementara kontribusi dari kalangan marxis relatif sangat sedikit.

Karena itu, menurut saya, arah strategis yang perlu ditempuh sebenarnya hanya satu, yakni membangun infrastruktur internet yang benar-benar baru. Tentu saja, mewujudkan hal ini bukan perkara mudah dan membutuhkan proses yang panjang. Sejauh yang saya ketahui, hanya segelintir inisiatif yang mencoba mengupayakan hal ini, salah satunya adalah Economic Space Agency (ECSA), yang secara eksplisit membawa visi komunis dan tengah berupaya mengembangkan model internet alternatif. Adapun jika kita berbicara mengenai kebijakan dan regulasi, secara realistis saya belum melihat ada satu pun negara yang dapat dijadikan referensi untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam merespons perkembangan ini. Bahkan jika kita menawarkan rekomendasi kebijakan, pada akhirnya hal itu akan bersifat normatif semata, sebab hampir semua negara saat ini justru mengikuti arus perkembangan finansialisasi menuju tokenisasi. Fenomena ini bahkan sudah menjangkau kawasan ASEAN, di mana sejumlah negara mulai mengadopsi teknologi blockchain untuk melakukan tokenisasi aset dunia nyata.

Oleh karena itu, harapan agar pemerintah secara aktif merumuskan regulasi untuk membendung perkembangan ini mungkin penting sebagai wacana akademis, tetapi dalam praktiknya sangat sulit terealisasi. Justru karena alasan tersebut, perebutan kekuasaan negara tetap menjadi krusial, agar gagasan-gagasan normatif seperti internasionalisme, solidaritas bagi kelas pekerja Amerika Serikat, dan diplomasi moneter dapat diwujudkan dalam kebijakan nyata.

CHP: Jika poinnya adalah merebut kekuasaan negara, bagaimana menurutmu perkembangan situasi saat ini? Apakah sudah ada inisiatif atau upaya untuk membangun organisasi serikat pekerja, khususnya di kalangan pekerja digital maupun di lingkungan serikat pekerja secara umum di Indonesia? Selain itu, bagaimana pandanganmu mengenai ide bahwa perjuangan buruh tidak seharusnya berhenti pada pembentukan serikat, melainkan harus dilanjutkan ke tahap yang lebih radikal, yakni mendorong kelas pekerja untuk berjuang merebut kekuasaan negara? Bagaimana kamu melihat prospek dan tantangan dari gagasan ini dalam konteks Indonesia saat ini?

HYP: Menurut saya, ketika kita membahas strategi, maka titik tolak yang harus digunakan adalah analisis terhadap modus produksi. Pergeseran modus produksi yang sebelumnya telah saya uraikan perlu menjadi dasar utama, khususnya terkait bagaimana logika produksi dan konsumsi saat ini telah saling berkelindan dan tidak lagi dapat dipisahkan. Bahkan, Marx pernah menggarisbawahi bahwa sumber utama penciptaan nilai lebih tidak semata-mata berasal dari proses kerja itu sendiri, melainkan justru dari disposable time—yaitu waktu di mana individu tidak sedang bekerja, tidak terlibat dalam proses reproduksi sosial, bahkan tidak produktif dalam pengertian ekonomi. Pada kenyataannya, di luar jam kerja sekalipun, individu tetap berada dalam sirkuit konsumsi: mereka harus membayar cicilan rumah, membeli kebutuhan pokok, memenuhi kebutuhan sandang, pangan, serta kebutuhan hidup lainnya. Dengan demikian, baik saat bekerja maupun di luar jam kerja, individu tetap berkontribusi pada siklus akumulasi kapital melalui konsumsi. Mengingat waktu tidak bekerja secara umum lebih panjang dibandingkan waktu bekerja, maka konsumsi yang terjadi dalam periode tersebut menjadi sangat signifikan. Dari perspektif ini, kita dapat memahami bagaimana konsumsi memainkan peran yang sangat penting dalam kelangsungan kapitalisme kontemporer. Peran tersebut tidak sekadar bersifat normatif, melainkan menjadi salah satu penyumbang utama surplus nilai yang kemudian digunakan oleh kalangan kapitalis sebagai basis kekuatan politik mereka

Lalu, pertanyaannya adalah: apakah memungkinkan bagi serikat pekerja di sektor digital teknologi atau industri kreatif untuk, setidaknya, membatasi kekuasaan perusahaan dari sudut pandang manajemen hubungan industrial? Menurut saya, upaya ini tidak akan menghambat proses produksi nilai lebih, karena sumber utama ekstraksi nilai saat ini bukan hanya dari pekerja, coder, atau developer, melainkan juga dari kita semua sebagai konsumen. Dari situ, kita perlu mulai memikirkan bentuk baru dari serikat pekerja – bukan sekadar serikat konsumen, tapi serikat pekerja-konsumen. Artinya, kita harus mengubah cara pandang bahwa konsumsi hanyalah tindakan pasif. Justru, konsumsi di era digital ini adalah bentuk kerja yang memproduksi nilai, meskipun tak diakui dan tak dibayar. Karena itu, penting untuk mendorong agar undang-undang ketenagakerjaan mengakui bahwa aktivitas konsumsi digital – seperti menggunakan Instagram, TikTok, atau platform digital lainnya—adalah bagian dari proses produksi yang melibatkan kerja tak berbayar. Jika pengakuan ini tercapai, maka hubungan industrial bisa diperluas hingga mencakup para pengguna platform tersebut. Lebih jauh, kita perlu membayangkan skenario di mana, jika perusahaan-perusahaan ini tidak mampu membayar kontribusi para pengguna, ada kemungkinan bagi konsumen untuk mengambil alih kepemilikan, entah melalui koperasi, kepemilikan bersama, atau model serupa. Jadi, pergeseran konsumsi menjadi produksi menuntut kita untuk membangun imajinasi baru soal bagaimana berserikat dan memperjuangkan hak-hak kita di era digital ini.

CHP: Gagasanmu mengingatkan saya pada salah satu program politik yang muncul saat Revolusi Prancis 1848, yaitu mengenai hak atas pekerjaan (right to work). Pada masa itu, konsepnya adalah setiap orang yang bekerja berhak mendapatkan upah, sementara mereka yang tidak bekerja tetap menerima pendapatan, meskipun jumlahnya lebih kecil. Jika kita lihat hari ini, gagasan itu terasa relevan kembali, terutama dalam konteks ekonomi digital, di mana konsumen tampak tidak bekerja, tetapi sebenarnya tetap terlibat dalam proses produksi melalui aktivitas konsumsi mereka. Dengan kata lain, konsumen di era sekarang sebetulnya ikut menciptakan nilai, meskipun tidak diakui secara formal sebagai pekerja. Karena itu, muncul pertanyaan penting: mungkinkah mereka dimasukkan ke dalam kategori pekerja tertentu dan memperoleh hak-hak yang layak atas kontribusi mereka? Apakah skema semacam ini bisa diwujudkan?

HYP: Aku setuju dengan gagasan “hak atas pekerjaan”, tapi menurutku konsep itu masih menitikberatkan pada soal memasukkan kerja ke dalam sektor formal. Fokusnya lebih pada “pekerjaan” sebagai status, bukan pada “upah” atau kompensasi atas kerja yang dilakukan. Padahal, yang lebih relevan dalam konteks sekarang adalah menyoroti soal upah itu sendiri. Ini sejalan dengan tuntutan yang pernah disuarakan oleh para feminis dalam gerakan Wages for Housework. Mereka menyoroti bagaimana kerja-kerja rumah tangga selama ini dianggap tidak produktif karena tidak menghasilkan nilai lebih secara langsung, sehingga tidak dihargai sebagai kerja yang layak dibayar. Meski banyak yang menganggap tuntutan mereka sekadar argumen moral, sebenarnya inti dari perjuangan mereka – seperti yang disampaikan oleh tokoh-tokohnya, semisal Sylvia Federici, Leopoldina Fortunati, dan Mariarosa Dalla Costa – adalah bahwa kerja-kerja rumah tangga turut menghasilkan nilai lebih (surplus value).

Memang, argumen mereka masih bisa diperdebatkan, dan aku sendiri belum sepenuhnya sependapat karena mereka menganggap kontribusi kerja reproduktif ini sifatnya tidak langsung. Tapi, jika kita kaitkan dengan kondisi hari ini, kita bisa melihat bahwa kerja konsumsi di era digital bahkan melampaui kerja rumah tangga, karena kontribusi kita sebagai konsumen secara langsung memproduksi nilai lebih — bukan lagi secara tidak langsung. Jadi, ini adalah babak baru dari eksploitasi kerja yang tidak diakui, bahkan lebih tersembunyi daripada kerja-kerja reproduktif tradisional. Karena itu, perlu ada upaya serius untuk mengorganisir bentuk kerja semacam ini, di samping PR besar kita yang masih tertinggal dalam mengorganisir sektor-sektor kerja formal dan tradisional. Mungkin saja, ruang seperti IndoPROGRESS bisa mengambil peran dalam mendorong agenda ini.

CHP: Tapi kamu belum menjelaskan tentang kenapa penting bagi serikat pekerja baik di sektor digital maupun tradisional untuk merebut negara di era teknofeodalisme yang bukan tidak mungkin akan semakin dominan nantinya.

HYP: Kembali ke argumen saya sebelumnya soal alibi. Pada akhirnya, sebesar apa pun gelembung ekonomi (bubble economy) yang terbentuk, tetap saja ia membutuhkan fondasi ekonomi riil sebagai penyangga atau pembenaran. Terlebih jika kita melihat dari kacamata makroekonomi, bubble tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya sirkulasi ekonomi riil, dan sirkulasi itu hanya mungkin terjadi lewat aktivitas perdagangan, dalam hal ini konsumsi.

Karena itu, ketika kita bicara soal merebut kontrol atas negara, yang paling masuk akal dan strategis adalah dengan mensosialisasi alat produksi di sektor ekonomi riil. Sementara untuk sektor finansial, perjuangan untuk merebutnya masih jauh dan membutuhkan proses panjang. Maka, langkah yang lebih konkret saat ini adalah mulai dari sektor riil, melalui penguatan serikat pekerja. Inilah kenapa saya melihat pentingnya teman-teman tetap mendorong pengorganisiran serikat pekerja di sektor riil, walaupun kontribusi sektor ini terhadap ekonomi saat ini mungkin relatif kecil. Justru dari situ kita bisa membangun basis politik yang solid untuk memulai proses proletarianisasi bagi kawan-kawan pekerja yang selama ini lebih dekat pada posisi lumpenproletariat — yakni kelompok yang meskipun bekerja, tetapi tidak terhubung dengan relasi produksi formal yang memungkinkan mereka memiliki posisi tawar. Kita tahu, secara historis, lumpenproletariat jarang menjadi kekuatan progresif, bahkan sering kali mudah terkooptasi oleh kekuatan kanan. Karena itu, penting untuk menarik mereka masuk ke dalam relasi kerja yang jelas, di mana mereka mendapatkan upah, dan dari situ kita bisa mulai memisahkan upah tersebut dari mekanisme kapitalisasi. Dengan begitu, kita membuka ruang bagi mereka untuk mulai memiliki kesadaran progresif.

Meski sebelumnya aku menyebut pentingnya mengorganisir pekerja konsumsi, secara realistis aku pesimis bahwa hal itu bisa langsung dilakukan dalam waktu dekat. Karena itu, perlu ada kekuatan pendorong — semacam vanguard — yang tidak hanya bergerak di sektor manufaktur, tetapi juga mampu menjangkau dan membuka jalan bagi pekerja konsumsi. Bagi saya, saat ini belum ada jalan lain selain memulai dari proses proletarianisasi sektor-sektor kerja tradisional, untuk kemudian memimpin pergeseran menuju pengorganisiran serikat pekerja konsumsi di masa depan.

Wawancara ini adalah transkripsi yang dilakukan oleh Nandito Oktaviano dari program “Wawancara” kanal Youtube IndoPROGRESS TV.