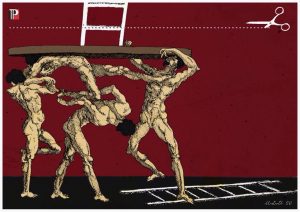

Ilustrasi: Flickr/Ahdieh Ashrafi

KEBEBASAN pers yang ditegakkan sejak Reformasi ternyata belum mampu memberikan apalagi menjamin keamanan para jurnalis. Bahkan secara umum kebebasan berpendapat itu sendiri belum sepenuhnya tegak. Buktinya, pihak yang mengalami kekerasan bukan hanya para buruh tinta, tapi juga aktivis, akademisi, dan warga biasa yang bersuara kritis. Ancaman terhadap suara-suara kritis masih terus berlangsung. Salah satu contoh terbaru adalah teror kepala babi dan bangkai tikus yang diterima wartawan Tempo.

Sejak peristiwa itu mencuat, berbagai analisis telah bermunculan dengan macam-macam pendekatan. Namun sebagian besar hanya menyoroti aspek umum seperti kebebasan pers atau hak asasi manusia tanpa mengaitkannya dengan kerangka yang lebih besar, yakni struktur ekonomi-politik kapitalisme global. Kapitalisme membutuhkan negara sebagai polisi global guna memastikan stabilitas ekonomi dan sosial yang berpihak pada kepentingan mereka. Tulisan ini berupaya menyajikan itu: membaca kasus teror terhadap jurnalis, aktivis, dan akademisi sebagai bagian dari mekanisme kontrol atas narasi yang dianggap mengancam kepentingan ekonomi kapitalis.

Untuk mendukung argumen tersebut, tulisan ini akan mengacu pada teori “negara polisi global” (global police state) yang dikembangkan oleh William I. Robinson, profesor sosiologi di University of California, Santa Barbara, melalui buku The Global Police State (2020). Tulisan ini akan diawali dengan penjelasan mengenai konsep negara polisi global, kemudian menghubungkannya dengan berbagai teror yang terjadi.

Apa itu negara polisi global?

Menurut Robinson, konsep negara polisi global mencakup tiga proses yang saling berkaitan. Pertama, munculnya sistem kontrol sosial yang dirancang untuk mengawasi, mengatur, dan menekan masyarakat. Dalam sistem ini, represi dan kekerasan (termasuk perang) digunakan oleh elite untuk meredam potensi pemberontakan dari kelas pekerja global dan kelompok surplus (mereka yang dianggap tidak produktif atau tidak terakomodasi dalam struktur ekonomi kapitalis). Ketimpangan yang semakin menganga baik antarnegara (antara negara maju dan miskin) maupun di dalam negeri (antara kelas sosial) memperparah ketegangan politik. Ketika sistem gagal memberi ruang hidup bagi kelompok-kelompok ini, maka langkah-langkah represif diterapkan termasuk pembatasan mobilitas dengan membangun tembok perbatasan, deportasi, penahanan massal, dan pemisahan spasial. Pengawasan ketat oleh negara dan korporasi juga menjadi elemen penting untuk membungkam kritik dan protes, dilakukan melalui berbagai alat kekuasaan. Lebih jauh, sistem ini diperkuat dengan teknologi digital dan beragam inovasi hasil revolusi industri keempat. Ini memungkinkan terciptanya bentuk pengawasan dan penindasan yang kian canggih sekaligus mematikan.

Kedua, kian pentingnya peperangan, pengawasan, dan represi untuk akumulasi kapital terutama di tengah kemacetan pertumbuhan ekonomi. Robinson menyebut fenomena ini sebagai “akumulasi militer”, yakni akumulasi yang berlangsung dengan represi. Ketimpangan global yang ekstrem hanya bisa dipertahankan melalui mekanisme kontrol sosial dan kekerasan yang tersebar luas. Bahkan tanpa motif politik yang eksplisit, para elite kini memiliki kepentingan ekonomi langsung dengan perang, konflik, dan penindasan—sebab itu bisa menjadi sumber keuntungan. Ketika kekerasan dan perang yang semula dijalankan negara mulai diprivatisasi, kepentingan korporasi dan kelompok kapitalis mendorong pergeseran lanskap politik, sosial, dan ideologis ke arah yang justru memelihara konflik, misalnya yang terjadi di Timur Tengah.

Ketiga, Robinson menyoroti kecenderungan global yang pemerintahannya semakin menyerupai fasisme atau sistem totaliter dalam arti luas. Pengaruh partai dan gerakan neo-fasis, otoriter, serta populis sayap kanan tengah menguat di berbagai belahan dunia. Di Amerika Serikat, itu mewujud dalam trumpisme. Proyek fasisme abad ke-21 ini telah meraih kemajuan signifikan dalam merebut kekuasaan di sejumlah negara kapitalis. Mereka pun semakin menancapkan pengaruh di kehidupan sosial dengan nilai-nilai seperti misogini dan rasisme. Nilai-nilai ini menciptakan suasana yang melegitimasi kekerasan sistematis, terutama terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan secara rasial, etnis, dan ekonomi. Meski demikian, keberhasilan proyek fasis ini bukanlah keniscayaan; keberlanjutannya sangat ditentukan oleh dinamika pertarungan kekuatan sosial dan politik dalam waktu dekat.

Singkatnya, esensi dari negara polisi global terletak pada mekanisme kontrol dan pengawasan yang menyeluruh. Ia berfungsi sebagai instrumen bagi kapitalisme dalam proses akumulasi kapital. Oleh karena itu, negara polisi global pada dasarnya merupakan cerita tentang bagaimana kaum miskin dan kelas pekerja dikendalikan dan ditekan untuk memastikan stabilitas yang hanya menguntungkan segelintir elite pemilik sumber daya ekonomi dan politik.

Militer sebagai alat kontrol dalam kapitalisme

Negara polisi global mengandalkan militer sebagai instrumen untuk melindungi dan memperkuat kepentingan ekonomi kapitalis; militer menjadi penting untuk memperkuat kapasitas negara dalam hal pengawasan dan pengendalian warga. Ini menciptakan keterkaitan yang kuat antara institusi militer dan sektor ekonomi.

Di Indonesia, keterkaitan antara militer dan sektor-sektor ekonomi kapitalis tercermin jelas dalam studi terbaru yang dirilis oleh Agrarian Resource Center (ARC) pada tahun 2024 berjudul Kapitalisme Militer: Akumulasi Sumberdaya Ekonomi Militer melalui Perampasan Lahan. Studi ini menyoroti kasus perampasan lahan di wilayah pesisir Pantai Urutsewu oleh TNI Angkatan Darat untuk pertambangan pasir besi yang dijalankan oleh PT Mitra Niagatama Cemerlang (MNC). Kasus ini hanya satu contoh saja dari sekian banyak praktik keterlibatan tentara dalam proyek-proyek bisnis dan agenda akumulasi kapital.

Kemudian, dengan pengesahan revisi Undang-Undang TNI, peran tentara sebagai instrumen represi dan pengendalian sosial menjadi semakin besar. Hasilnya pun sudah tampak: penindasan terhadap pihak-pihak yang mengkritik atau memprotes kebijakan yang dianggap mengganggu kepentingan kapitalis meningkat. Peraturan baru itu harus dilihat bukan sebagai sekedar menimbulkan ketakutan akan kembalinya dwifungsi yang otoriter apalagi sekadar menyerap surplus perwira ke instansi-instansi sipil, melainkan untuk menegaskan bahwa negara memberi ruang besar kepada militer sebagai alat represi dan kendali dalam mempertahankan sistem kapitalis.

Telah banyak kasus yang menunjukkan bagaimana TNI (dan kepolisian) sering kali dijadikan alat oleh kepentingan kapitalis untuk melakukan kekerasan terhadap masyarakat yang memprotes kebijakan tertentu. Misalnya dalam kasus Rempang. Warga yang menyuarakan penolakan justru menghadapi intimidasi dan kekerasan dari aparat. Pola serupa juga terlihat di Papua melalui implementasi program yang disebut Proyek Strategis Nasional (PSN), serta dalam konflik lahan di Halmahera, Maluku Utara. Kasus-kasus ini menjadi bukti peran militer dan polisi dalam membungkam perlawanan rakyat terdampak demi melindungi kepentingan modal.

Teror dan kekerasan sebagai alat kontrol

Telah dijabarkan bahwa kapitalisme sangat bergantung pada mekanisme kontrol sebagai sarana untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan dan mempertahankan keuntungan tanpa terganggu oleh gejolak sosial atau perlawanan publik. Dalam konteks ini, negara memegang peran sentral dalam menjaga stabilitas, memantau potensi ancaman, dan menekan gangguan. Strategi-strategi tersebut menjadi bagian integral dari logika kapitalisme; negara berfungsi sebagai polisi global guna melindungi kepentingan ekonomi dominan. Ini bukan hanya terjadi di konteks lokal. Menurut Robinson, kapitalisme juga membentuk jaringan pengawasan global yang mampu menekan negara-negara yang dianggap menyimpang dari kepentingan kapitalis.

Indonesia, yang dekat dengan aliansi politik dan ekonomi internasional, juga berperan sentral dalam hal pengendalian informasi. Informasi yang “stabil” juga dibutuhkan kapitalisme. Dalam konteks ini lah kita harus menempatkan praktik teror dan kekerasan yang masih sering dihadapi para jurnalis, aktivis, intelektual kritis, akademisi, hingga masyarakat luas.

Berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen (AJI), sepanjang Januari sampai Desember 2024 terdapat 73 kasus teror terhadap wartawan. Sebagian besar pelaku berasal dari institusi kepolisian dengan 19 kasus, disusul oleh TNI sebanyak 11 kasus, serta aparat pemerintah termasuk pejabat legislatif dengan 6 kasus. Lalu ada laporan tahunan Amnesty International berjudul Situasi HAM di Dunia 2024/2025 yang menjabarkan bagaimana berbagai kelompok seperti aktivis, masyarakat adat, petani, nelayan, advokat, akademisi, dan mahasiswa juga mengalami teror dan ancaman. Selama tahun 2024, terjadi 123 serangan yang menargetkan 288 pembela hak asasi manusia. Serangan-serangan yang dimaksud mencakup pelaporan ke polisi, kriminalisasi, penangkapan tanpa dasar hukum, intimidasi, kekerasan fisik, hingga percobaan pembunuhan. Lebih detail: 12 kasus pelaporan terhadap 27 orang; 11 kasus penangkapan sewenang-wenang dengan 87 korban; 7 kasus kriminalisasi terhadap 24 orang; 6 percobaan pembunuhan dengan 7 korban; 78 kasus intimidasi dan kekerasan fisik terhadap 129 orang; serta 9 serangan yang ditujukan pada lembaga pembela HAM.

Serangan seperti yang dialami oleh wartawan Tempo mencerminkan konflik mendasar antara prinsip kebebasan pers dan kepentingan kapitalisme global yang berupaya mengendalikan arus informasi. Dalam sistem kapitalisme, media memegang peranan strategis karena narasi yang dibentuk dapat memengaruhi persepsi publik sekaligus stabilitas ekonomi dan politik. Oleh sebab itu, teror terhadap jurnalis tidak semata-mata merupakan pelanggaran terhadap kebebasan pers, melainkan bagian dari upaya yang lebih luas dalam pengendalian sosial dan naratif demi mempertahankan dominasi kapitalisme. Dalam konteks negara polisi global, tindakan kekerasan ini berfungsi untuk menjaga agar wacana publik tetap berpihak pada kepentingan elite kapitalis dan tidak mengganggu keberlangsungan sistem ekonomi yang menguntungkan kelompok tertentu, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Penutup

Dari uraian singkat ini, saya ingin mengatakan bahwa kasus-kasus teror dan kekerasan terhadap jurnalis, aktivis, dan masyarakat mesti dilihat sebagai bagian integral dari operasi struktur kapitalisme itu sendiri. Teror fisik dan mental terhadap kelompok-kelompok kritis bukanlah penyimpangan, melainkan inheren dari kapitalisme yang mengandalkan kekuatan represif seperti polisi dan militer untuk menjaga stabilitas dan melindungi kepentingan ekonomi mereka.

Dengan demikian, respons dalam bentuk perlawanan langsung dari korban atau advokasi terhadap korban teror dan kekerasan juga mesti menyasar pada perlawanan terhadap sistem kapitalisme itu sendiri. Jika tidak, berbagai aksi protes yang muncul cenderung bersifat spontan dan reaktif, tanpa menggoyahkan fondasi sistem yang terus menguat.

Masril Karim adalah anggota Forum Studi Halmahera, Maluku Utara.