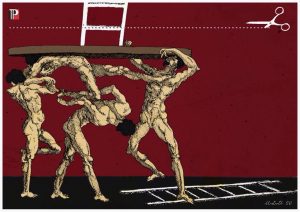

Ilustrasi: Indypendent

SELAIN mencerminkan pengingkaran sejarah dari pejabat kementerian yang semestinya bertanggung jawab langsung atas kerja pengelolaan ingatan kolektif, penyangkalan Fadli Zon terhadap pemerkosaan massal perempuan etnis Tionghoa di Indonesia pada tahun 1998 juga bisa dipahami sebagai wujud dari tindakan politis yang membuka kembali trauma yang menjadi tragedi nasional. Pernyataan ini tentu saja bukan sekadar wujud kegagalan atau tidak mumpuninya seorang individu dalam mempelajari dan memahami sejarah bangsanya sendiri, tetapi bentuk pembungkaman struktural atas kekerasan berbasis gender.

Selama ini masyarakat cenderung memahami peristiwa Mei 1998 sebagai momen puncak ketidakpuasan massal terhadap otoritarianisme Orde Baru, krisis ekonomi yang menghancurkan kelas pekerja, juga ketidakadilan struktural yang merambah segala lini kehidupan. Apa yang sering luput dari pandangan adalah bagaimana negara dapat mengerahkan kekuatan mereka untuk mengalihkan kontradiksi material menjadi pertentangan gender dan ras melalui serangan terhadap otoritas tubuh perempuan—dalam hal ini Tionghoa. Kekerasan semacam ini tidak hanya menjadi serangan berbasis dendam dan pengalaman individual, namun simbol kecemasan sosial, politik, dan ekonomi yang dimanipulasi untuk mempertahankan status quo. Ironisnya, ketika negara dan representasinya memperlakukan kekerasan seksual sebagai rumor, maka mereka telah mereproduksi struktur dominasi yang sama yang menyebabkan kekerasan seksual itu ada dan bertahan.

Teori reproduksi sosial menjelaskan bagaimana kehidupan sosial sehari-hari termasuk pekerjaan rumah tangga berfungsi untuk mempertahankan sistem yang eksploitatif dan subordinasi berbasis gender. Berdasarkan kerangka berpikir ini, kekerasan seksual selama kerusuhan Mei 1998 tidak seharusnya dilihat sebagai insiden yang terisolasi tetapi bagian dari mekanisme yang lebih luas, yang secara sistematis mereproduksi ketidaksetaraan sosial dan gender. Pemerkosaan yang dialami oleh perempuan, terutama etnis Tionghoa, merupakan bentuk kontrol sosial yang menandai tubuh sebagai tempat perebutan kekuasaan sekaligus memperkuat marginalisasi etnis dan kelas. Penyangkalan atau penolakan untuk mengakui kekerasan ini memungkinkan struktur sosial yang menindas untuk bertahan hidup, dengan demikian memperkuat dominasi dan ketidakadilan berbasis gender dan ras untuk terus dilanggengkan di masyarakat.

Melampaui Identitas Gender dan Ras

Dalam berbagai konteks sejarah dunia, tubuh perempuan sering kali terkait erat dengan kekuasaan negara. Tubuh perempuan berfungsi sebagai situs simbolik dan material tempat kontrol terhadap populasi, identitas, dan tatanan sosial dilakukan. Seksualitas, kesuburan, dan bahkan emosi perempuan diatur untuk memastikan peran yang patuh dan produktif. Oleh karena itu, dalam situasi krisis, rezim yang berkuasa cenderung akan melancarkan penaklukan dan kontrol atas mereka. Semua demi memastikan kekuatan politik: dengan mengamankan kontrol atas reproduksi sosial, menegakkan disiplin dan hierarki, dan mereproduksi kondisi yang diperlukan untuk kerja, kepatuhan, dan manajemen populasi.

Terdapat empat sudut pandang utama untuk menjelaskan signifikansi ekonomi-politik kontrol atas tubuh perempuan. Pertama, kontrol terhadap tubuh perempuan mencerminkan kuasa atas proses reproduksi (Vogel, 1983). Hal ini bisa dimaknai sebagai upaya rezim mengendalikan tubuh dan kehidupan, menentukan masa depan kekuasaan dengan mengontrol pertumbuhan populasi, tatanan sosial, dan nilai-nilai ideologis tentang kepatuhan yang diwariskan oleh peran tradisional perempuan. Kedua, penertiban terhadap tubuh perempuan adalah simbol penertiban terhadap masyarakat. Pengawasan seksualitas dan penciptaan narasi tertentu terkait tubuh perempuan merupakan bagian dari strategi untuk menanamkan disiplin sosial (Yuval-davis, 1997). Dalam hal ini, negara bermaksud untuk menekankan representasi kekuatannya pada tubuh perempuan untuk menunjukan kuasa dalam menentukan norma, menghukum penyimpangan, dan membungkam perbedaan pendapat (Pateman, 1988). Dari sudut pandang inilah menjadi tidak mengherankan jika dalam situasi krisis politik, rezim otoritarian akan cenderung menyerang perempuan. Semua demi menciptakan sistem dominasi.

Ketiga, tubuh perempuan adalah arena yang efektif untuk memastikan keberlangsungan dikotomi kerja produktif dan reproduktif. Dengan memastikan kerja-kerja reproduktif sebagai pekerjaan berbasis gender, rezim dapat memastikan eksternalisasi biaya reproduksi sosial sembari menetapkan kepatuhan dan kedisiplinan populasi untuk melanggengkan kekuasaan politik (Federici, 1975; Bhattacharya, 2017). Keempat, karena serangan seksual atas tubuh merupakan pengalaman paling traumatis dan melumpuhkan daya, maka kejahatan seksual tersistematis sering digunakan untuk memastikan pembungkaman, pendisiplinan atas ingatan dan kebenaran, mencegah perlawanan, dan menghindari pengakuan karena adanya stigma negatif, pengalaman traumatis, dan perasaan bersalah dan malu yang dipaksakan (Bloodworth, 2015). Dengan demikian, devaluasi atas tubuh perempuan menjadi arena yang efektif untuk mempertahankan legitimasi atas batas otoritas moral dan politik rezim.

Narasi rasial secara historis juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mempertahankan kontrol atas tubuh perempuan. Pengalihan isu struktural ekonomi-politik ke ranah politik identitas sering digunakan untuk melanggengkan sistem hierarkis. Sistem hierarki adalah arena pertarungan yang krusial, sebab siapa yang menang dapat memastikan pengendalian dan penaklukan dengan menormalisasi diskriminasi berbasis ras dan menaturalisasi dominasi agar ketidaksetaraan tampak sebagai fenomena alamiah (Fanon, 1961). Dengan demikian, narasi rasial dapat dimanfaatkan pada masa krisis politik dan ekonomi untuk menyederhanakan masalah struktural menjadi konflik moral dan kultural; mengonstruksi logika sederhana untuk mengkambinghitamkan kelompok masyarakat tertentu.

Dalam konteks sejarah Indonesia, pemerintah kolonial-lah menjadikan warga Tionghoa sebagai perantara dalam perdagangan untuk mengalihkan potensi konsekuensi gejolak sosial akibat penjajahan dan meminimalisir tanggung jawab langsung atas eksploitasi. Kebijakan semacam ini dipertahankan oleh Orde Baru dengan memberikan posisi yang strategis secara ekonomi kepada sebagian kecil konglomerat Tionghoa yang setia terhadap rezim, sembari membentuk persepsi bahwa ekonomi secara umum dikendalikan oleh kaum Tionghoa, yang dengan demikian menjadi penanggung jawab utama penderitaan dan kemiskinan mayoritas penduduk (Setiono, 2003).

Seiring dengan itu, rezim terus memastikan penyingkiran sosial, budaya, dan hukum terhadap etnis Tionghoa. Hal ini misalnya lewat Inpres Nomor 14/1967 dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 477/1978 yang melarang warga menggunakan nama Tionghoa dan mengekspresikan kebudayaan Tionghoa. Terdapat pula larangan tidak tertulis bahwa orang Tionghoa tidak bisa menjadi pejabat pemerintah apalagi militer; larangan pendidikan berbahasa mandarin, dan penandaan identitas WNI keturunan asing dalam dokumen negara (Heryanto, 1998). Penyingkiran hukum, sosial, dan kultural semacam ini memperkuat akar stigma yang tertanam dalam persepsi publik tentang etnis Tionghoa. Persepsi bahwa orang Tionghoa adalah identitas asing yang terasosiasi dengan komunisme dan berpotensi menjadi pengkhianat dalam situasi genting kian kuat. Karena persepsi itu pula muncul aspirasi tak berdasar, yaitu bahwa mereka perlu dibatasi dari akses terhadap perlindungan memadai dari negara. Strategi ini menjadikan kaum Tionghoa rentan pada masa krisis politik dan ekonomi. Selain itu tentu saja efektif untuk mengalihkan tanggung jawab krisis yang bersifat struktural menjadi isu politik identitas suatu kelompok dan mencegah persatuan massa lintas ras serta gender yang sesungguhnya sama-sama dieksploitasi dan disubordinasi oleh rezim otoritarian (Toer, 1998).

Penutup

Kekerasan berbasis ras dan gender sering kali meningkat selama masa krisis. Ia berfungsi sebagai alat untuk menegaskan dominasi, menegakkan hierarki sosial, dan mengalihkan frustrasi publik. Perempuan etnis Tionghoa memiliki dua identitas yang marginal itu, dan oleh karenanya efektif untuk dijadikan sasaran penundukan dan dominasi. Pemerkosaan massal terhadap mereka pada tahun 1998 adalah bukti nyatanya. Kasus ini menunjukkan bagaimana tubuh perempuan menjadi medan untuk menanamkan kuasa politik, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian, pernyataan Fadli Zon mencerminkan penyangkalan dan pembungkaman oleh negara, yang juga berarti bahwa negara telah ikut andil mereproduksi struktur kekuasaan yang memungkinkan kekerasan seksual dan ras untuk terus tumbuh dan bertahan.

Referensi

Bhattacharya, T. (Ed.). (2017). Social reproduction theory. Pluto Press.

Fanon, F. (1963). The wretched of the earth (C. Farrington, Trans.). Grove Press. (Original work published 1961).

Federici, S. (1975). Wages against housework. Falling Wall Press.

Heryanto, A. (1998). Ethnic Identities and Erasure: Chinese Indonesians in Public Culture. In J. S. Kahn (Ed.), Southeast Asian identities: Culture and the politics of representation in Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand (pp. 95-114). Institute of Southeast Asian Studies.

Pateman, C. (1988). The sexual contract. Stanford University Press.

Pramoedya Ananta Toer. (1998). Hoakiao. Hasta Mitra.

Setiono, B. G. (2003). Tionghoa dalam pusaran politik. LP3ES.

Vogel, L. (1983). Marxism and the oppression of women. Haymarket Books.

Yuval-Davis, N. (1997). Gender and nation. Sage Publications.

Linda Sudiono, pengamat hukum dan sosial